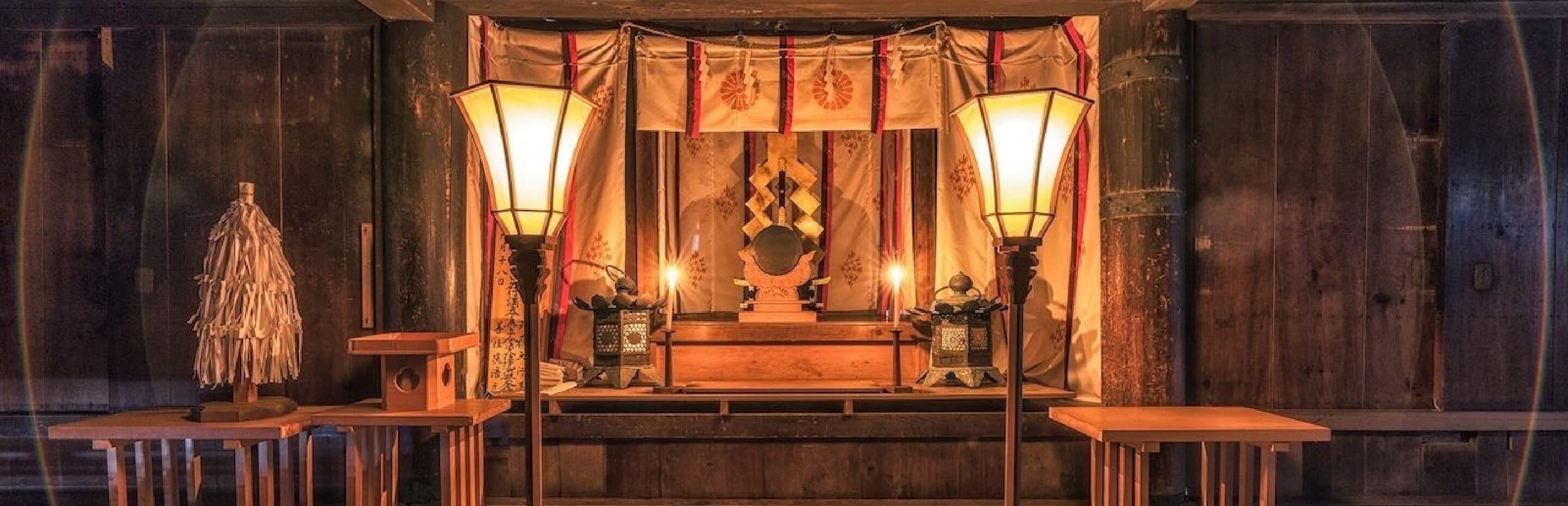

日吉大社について

御由緒

比叡山の麓に鎮座する日吉大社は、およそ2100年前、崇神天皇7年に創祀された、全国3800余の日吉・日枝・山王神社の総本宮です。平安京遷都の際には、この地が都の表鬼門(北東)にあたることから、都の魔除・災難除を祈る社として、また伝教大師が比叡山に延暦寺を開かれてよりは天台宗の護法神として多くの方から崇敬を受け、今日に至っています。

御祭神

境内には約40のお社があり、全ての神様を総称して「日吉大神」と呼びます。

日吉大神のご神徳

方除け・厄除け・縁結び・家内安全・夫婦和合・商売繁盛等

また、多くのお社の中心となるのが東西本宮をはじめとする山王七社です。

西本宮:大己貴神

東本宮:大山咋神

宇佐宮:田心姫神

牛尾宮:大山咋神荒魂

白山宮:菊理姫神

樹下宮:鴨玉依姫神

三宮

:鴨玉依姫神荒魂

方除け・厄除けについて

方除け

方除けとは方角や方位による災いを除けることです。

引っ越しや旅行の際に、知らないうちに悪い方角に行かれたり、また、家の増改築などで悪い方位の所を工事したりすると災いが起こる場合があり、それを防ぐことが必要です。

古来より京の都の表鬼門(北東)をお守りしてきた日吉大社はまさに「方除けの神社」といえます。

こんなとき、方除けが必要です。

・家の新築・改築

・引越しをするとき

・旅行に行くとき

①家を新築する際には、土地の神様にお鎮まり頂くための「地鎮祭」、増改築の際にも工事に支障がないように、また、工事後に家族の皆様が健やかにお過ごし頂くように「清祓」というお祭を申し込みましょう。

②引っ越しや旅行前に安全を祈るため、また新築の際に「地鎮祭まではできないけれど、神様にご祈願はしたい」という方は、神社で「方除け」のご祈祷を受けましょう。

③「出張祭典もご祈祷もできないけれど、何かしらご加護は頂きたい」という方は、お札やお守りをお受けください。

方除札(初穂料 300円)

家の北東(鬼門)と南西(裏鬼門)、目線より高いところにお貼りください。

清め砂(初穂料 1.000円)

家のお清めにお使いください。

一戸建ての方は家の外周に、マンションやアパートにお住まいの方は、家の中でお皿に盛ってください。

入居の際、または定期的に家をお清めしましょう。

厄除け

厄年とは、人生の中で災いに遭いやすい年、また、心身の変化により、体調を崩しやすい時でもあります。古来から「魔除・災難除を祈る礼」として崇敬されてきた日吉大社で日々の健やかな暮らしをお祈りしましょう。

こんなとき、厄除けが必要です。

・厄年のとき

・厄年でなくても何かしら災難が多いとき

・今後、災いに遭いたくないとき

令和6年 厄年表(年齢は数え年)

男性

| 前厄 | 本厄 | 後厄 |

|---|---|---|

| 24歳(へび) 平成13年生 / 2001年生 |

25歳(たつ) 平成12年生 / 2000年生 |

26歳(うさぎ) 平成11年生 / 1999年生 |

| 41歳(ねずみ) 昭和59年生 / 1984年生 |

42歳(いのしし) 昭和58年生 / 1983年生 |

43歳(いぬ) 昭和57年生 / 1982年生 |

| 60歳(へび) 昭和40年生 / 1965年生 |

61歳(たつ) 昭和39年生 / 1964年生 |

62歳(うさぎ) 昭和38年生 / 1963年生 |

女性

| 前厄 | 本厄 | 後厄 |

|---|---|---|

| 18歳(いのしし) 平成19年生 / 2007年生 |

19歳(いぬ) 平成18年生 / 2006年生 |

20歳(とり) 平成17年生 / 2005年生 |

| 32歳(とり) 平成5年生 / 1993年生 |

33歳(さる) 平成4年生 / 1992年生 |

34歳(ひつじ) 平成3年生 / 1991年生 |

| 36歳(へび) 昭和64年生 / 1989年生 |

37歳(たつ) 昭和63年生 / 1988年生 |

38歳(うさぎ) 昭和62年生 / 1987年生 |

| 60歳(へび) 昭和40年 / 1965年生 |

61歳(たつ) 昭和39年 / 1964年生 |

62歳(うさぎ) 昭和38年 / 1963年生 |

※「数え年」は年明けと共に年齢を重ねますので、正月を区切りとしています。

②厄除けのお札やお守りをご希望の方へ

厄除札(初穂料 800円)

家の神棚、もしくは居間にて東か南向きに目線より高いところにお祀りください。

厄除守(初穂料 1,000円)

かばん等に入れて常にお持ちください。

神猿授与品

神猿さんの授与品は全て厄除けに通じます。家にお祀り頂くか、常に持ち歩いて下さい。また、方除けのお守りとしてもご利益があります。

紅葉の名所

境内には約3000本のもみじがあり、関西屈指の紅葉の名所として知られています。

見頃は毎年11月10日頃〜12月上旬です。